Túmulos, funerales y exequias en la Catedral de Segorbe en la festividad de los Difuntos

«Túmulos, funerales y exequias en la Catedral de Segorbe en la festividad de los Difuntos. La tumba «en efigie» o en «simulacro» de la Reina María«

Pocos testimonios nos quedan de la intensa legislación y ritos referentes a las tradiciones funerarias en nuestros templos, cuya máxima expresión, a lo largo de los siglos, han sido los túmulos o catafalcos. Conmemoraciones que suponían una magnífica manifestación del arte efímero, donde se destacaba el respeto por el difunto y su gran trascendencia social. En este sentido, si en un lugar cobraba especial relevancia esta tradición era en el gran escenario arquitectónico de la Catedral, donde el monumento fúnebre alcanzaba toda su aparatosidad y magnificencia en su simbolismo del tránsito entre el cielo y la tierra, cual «officium defunctorum» ya plasmado escultóricamente, a finales del siglo XIV, en el remate escultórico de la tumba de los Vallterra en la capilla de El Salvador de la Seo.

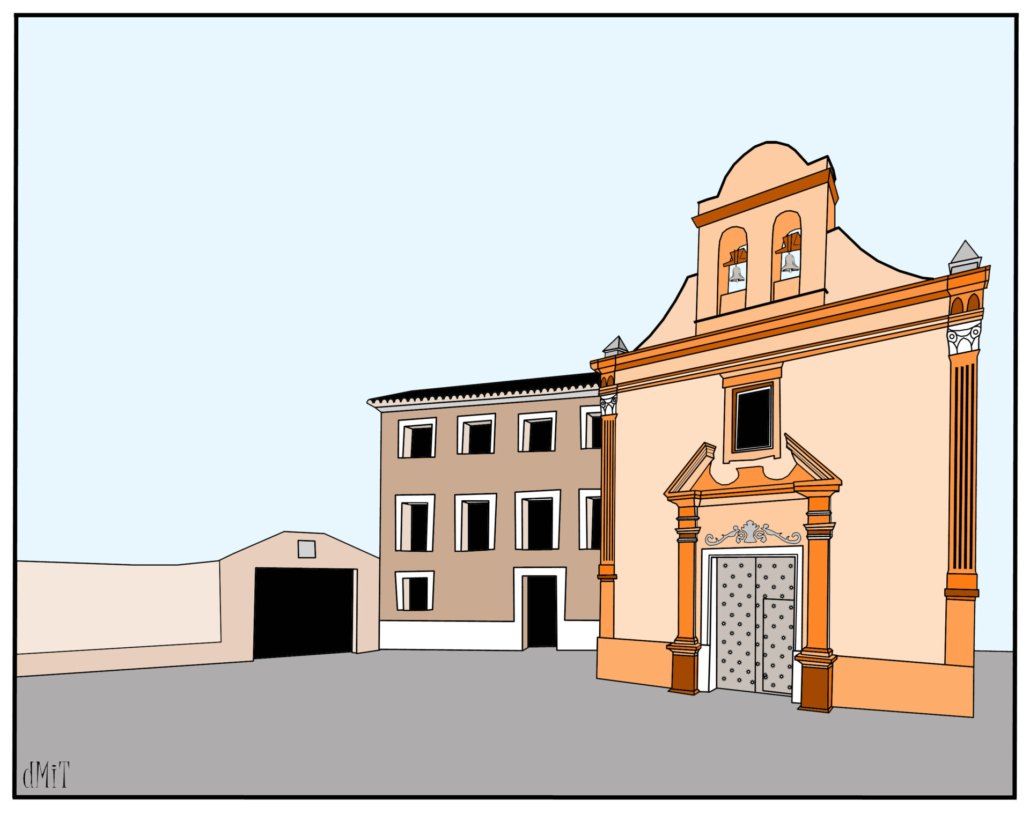

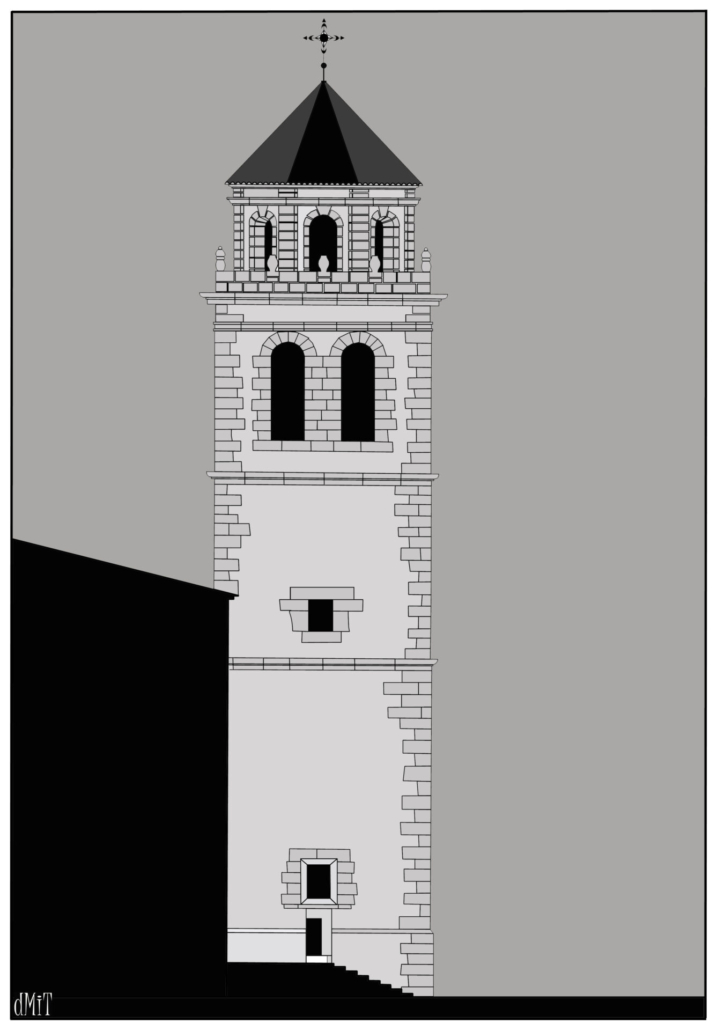

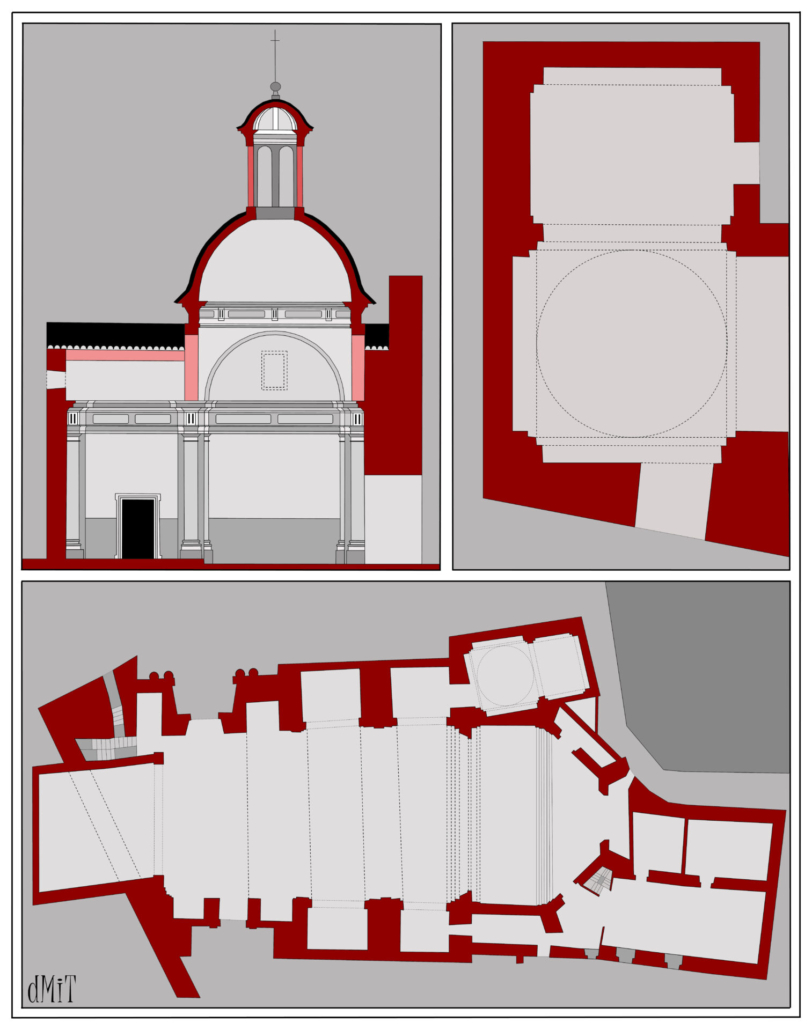

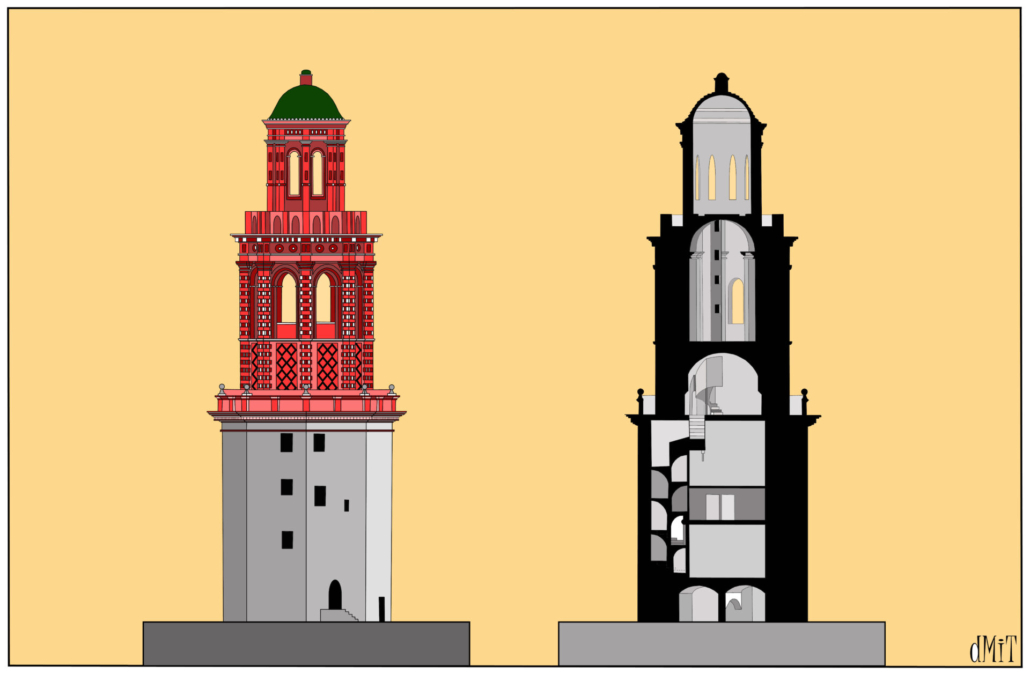

En la Catedral, habitualmente, el lugar donde se elevaban los túmulos era delante de la capilla mayor, en el centro de la nave. En un principio, el túmulo, desde los Reyes Católicos a Felipe II -cuyo funeral en la Catedral de Segorbe fue especialmente nombrado y celebrado con un gran aparato escenográfico-, como simple armazón de madera cubierto por los ornamentos propios, estaba reservado o era privativo para las honras fúnebres de monarcas o de la familia real.

En este sentido, se conserva un ceremonial propio de la Seo transcrito como «Modo y forma que se ha de observar en las exequias de los Reyes y Príncipes Jurados de España», que venía a proponer como modelo las «Exequias de la Reyna Nuestra Señora Dª María Luisa de Borbón [esposa de Carlos II y Reina consorte entre 1679 y 1689] año 1689» [ACS, 530]. Un funeral cuyos gastos aparecen reflejados en las cuentas del libro de fábrica de la Seo de 1688-1689.

«En medio de la distancia, que ay de el coro a los bancos se levantó un tablado de 36 palmos cada lienzo, y de alto siete palmos, sobre este, otro de 16 palmos cada lienzo, y sobre este otro de 10 palmos, en el que havia por remate una tumba cubierta de terciopelo carmesi, que es el sitial de su Ylustrissima, y sobre el una almoada, y de los dos lados de ella salían dos leonzillos levantados, que sustentavan una imperial corona, que coronava todo el tumulo: estaban los lienzos de el entapizado en la forma siguiente. El tablado immediato a la tumba con los reposteros de la Yglesia, que fueron de el Señor Obispo Gavaldan, y el otro tablado immediato con los paños de las Amazonas, y el tercero de diferentes paños, que tiene la Yglesia. El ultimo lienzo immediato al suelo estaba vestido de bayetas negras, la escalera estava puesta a la parte que mira al altar mayor, y toda estava cubierta de bayetas, las luces estavan colocadas de esta forma: en cada uno de los angulos de los tres tablados mayores avía uno de los blandones grandes plateados, que tiene la yglesia para las fiestas de Juebes y en cada uno de ellos, que eran doce, avia una acha de cera blanca, sobre los pies de los blandones asentavan unas varas de madera teñidas de negro, que tomaban toda la longitud de el lienzo, y de dos en dos palmos salia de la misma vara un acherito de madera tambien dado de negro, en que estaban puestas las velas de cera amarilla, y de peso cada una de 4 libras al pie de la tumba avia a las esquinas de el tablado quatro blandoncillos menores, y se sacaron de la Sangre en las quales se pusieron valas blancas, y rodeado el tabladillo con otros blandoncillos de la Yglesia en numero de 20. En el altar mayor havia seis blandones de plata con velas amarillas, dos en el coro, y otros dos en los blandones de el pie del altar, que en todas se pusieron 172 velas.

Estaban tambien las paredes de el tumulo adornadas con las Armas Reales y calaveras con coronas, y estaban distribuidas en esta forma; en los lienzos mayores havia en cada uno cinco papeles interpolados; las pradas estavan las de el altar mayor, y pulpito con bayetas, las pertas de Santa Maria, y la principal enlutadas, y puestos papeles con las armas y calaveras».

No obstante, fue en el gobierno de Carlos II cuando una pragmática permitió la utilización de éstos para el recuerdo de particulares, estableciéndose limitaciones en la presencia de ciertas colgaduras y restringiendo, como mucho, a doce los hachones o velas presentes. No obstante, tras la Guerra de Sucesión, se llegó a tener por contradictoria la actitud de algunas familias aristocráticas, en su voluntad de emular a la monarquía en sus empresas de autoridad y patrimonio. En la Seo pronto se planteó su uso para los funerales de los prelados, canónigos o capellanes, como testimonian las actas capitulares del uno de marzo del año 1804, en las que se plasmaba las características que tenían que tener estos monumentos [ACS 599].

«Distincion y tumulo que tienen en el acto funeral los señores capitulares, y capellan de esta Santa Yglesia. […] El memorial que presentaron los beneficiados y capellanes de esta Santa Yglesia para el logro de alguna distincion sobre los legos en su acto funebre interin los cadaveres permanecer en la Santa Yglesia; manifestaron un papel que a la letra dice asi: memoria del tumulo que se hace cuando muere algun señor capitular. El primer cuerpo ha de tener ocho palmos de alto, diez y seis de largo, y diez y seis en cuadro; el segundo cuerpo ha de tener seis palmos de alto, y diez en quadro, de ancho, y sobre estos dos cuerpos se coloca el cadaver y si no se pone este se coloca la dumba de las almas que tiene cinco palmos. El que se ha de hacer para los oficios beneficiados y capellanes de esta Santa Yglesia puede tener y ha de tener quatro palmos de alto y doce en quadro».

Está bien documentada, en este sentido, la existencia de la «Hermandad de viáticos, entierro y funerales de la S. I. Catedral de Segorbe» que, a principios del siglo XX presentaba sus estatutos y el modo y orden en el que debían hacerse las exequias por sus difuntos, con aprobación capitular.

Sin embargo, en tiempos de Carlos III, siguiendo la política al respecto de su padre, se rebajaron paulatinamente las pretensiones barrocas de estos decorados y tramoyas, a la par que se fueron reduciendo los enterramientos en las iglesias y catedrales con la construcción de nuevos cementerios y con la aplicación de nuevos reglamentos al respecto. Un progresivo devenir que tendría como remate definitivo el Concilio Vaticano II, convocado en 1962 por San Juan XXIII; los cambios litúrgicos introducidos en la cuestión de exequias conllevarían la eliminación progresiva y paulatina de estas estructuras efímeras en funerales.

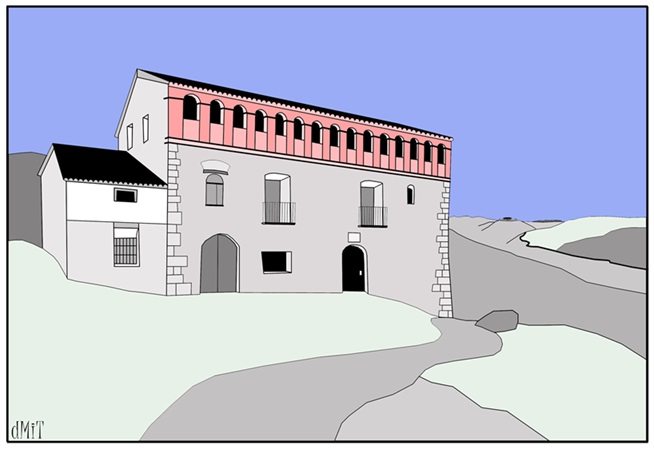

La tumba «en efigie o en simulacro» de la Reina

La reina María de Luna (¿?, 1356-Vila-real, 1406), Condesa de Luna, Reina de Aragón, Valencia, Mallorca y condesa de Barcelona y conocida por la historiografía como «La Grande», Hija de Lope de Luna, I conde de Luna, hombre de confianza del Ceremonioso, y de Brianda de Agout (Got), de un antiguo linaje provenzal, fue la primera esposa del rey de Aragón Martín I «El Humano» y una de las más destacadas y atractivas personalidades femeninas de los tiempos medievales en la Corona de Aragón. En un tiempo marcado por los propósitos de hombres poderosos, ella se valió del patronazgo, su reconocida piedad, su habilidad política y práctica gestión para desarrollar sus iniciativas y agrandar su influencia, complementando la figura de un rey ausente y enfrascado en otros asuntos.

En la línea de todo lo que vamos diciendo, son constantes las noticias de la celebración de los aniversarios de la Catedral por alma de la reina, muy querida en la ciudad de la que no era natural pero donde era Señora y en toda su diócesis. Tenemos noticias de unos primeros cobros por el gasto de las celebraciones por la Reina María en febrero de 1447 [ACS, 706], de unos bienes otorgados por el beneficiado Galcerán de Rada por legado dejado por la Reina (¿María de Luna?) y de noviembre de 1488, donde se cita la figura del conocido judío Luis de Santángelo [ACS, 1262] de la epopeya americana, tan cercano a la figura del patrimonio regio.

En el año 1547 se evoca la memoria de la Reina, en el Libro de Aniversarios y Doblas [ACS, 568], entre otras muchas tumbas de consideración en la Catedral como la del obispo Gilabert Martí, los Vallterra en la Capilla de El Salvador y la del canónigo obrero Lop Sánchez de Montalbán («que esta en mig dels banchs que es una pedra blava on esta esculpida la sua figura…»).

«E axi mateix lo dia de partir lo pa a pres que sia dita la missa de alba ordinaria cantada tanto a immediate sea de dir la missa cantada en lo altar maior y anima de la Reyna dona María (¿de Luna?) […] y a les absolucions que son uns respons sobre la tumba de la Reyna, lo qual se ha de dit immediate apres de haver acabada la missa gratis sobre la tumba».

El 3 de noviembre de 1597 se celebraba el aniversario por la reina María «según cada un año se acostumbra», gastando treinta y dos sueldos y medio en las vísperas, más un responso, el pan y gastos para «parar la tumba» [ACS, 59]. Mucho más tarde, en los ejercicios de 1672-1673, 1674-1675 y 1681-1682, se gastaban cuatro sueldos y tres dineros en las vísperas y aniversario de la Reina doña María, «de buena memoria» [ACS, 365).

Del año 1756 tenemos una referencia del día de la conmemoración de los Difuntos en la Seo de Segorbe, entre los que se encontraba la Misa y los responsos cantados a la Reina de Aragón María Anna y los suyos, sobre su tumba (o catafalco) [ACS, 198].

«La Serenissima Señora Doña María Anna Reyna de Aragon.

De tiempo inmemorial se ha celebrado en esta Santa Yglesia en el dia de la comemoracion de los difuntos un Aniversario general con vísperas el dia antes y despues de las vísperas solemnes de difuntos y antes de completas con Libras 9 de distribución a los Señores Prebendados, y Libras 6; a los Beneficiados y Capitulares y al otro día despues de Prima Missa cantada con distribucion de 3 Libras y 2 Libras y al fin de toda la funcion de aquel dia 2 responsos cantados todo para alma de la Serenissima Señora Doña María Anna Reyna de Aragon y los suyos. Y los dichos responsos se han de celebrar sobre la tumba que iluminada de 6 hachas se sitúa sobre la sepultura de dicha Serenissima Señora Reyna.

Y á mas de dichos suffragios se dan 6 barchillas de candeal para distribuir á los Señores Capitulares, 8 barchillas de trigo ordinario para repartir á los pobres que asisten a dicho Aniversario y todo el dicho trigo hecho pan. Mas 30 Libras para repartir á pobres vergonzantes, y se dan 4 Libras a los platos que antiguamente eran muchos, y se mandava se repartiessen, esto es: Libras 4 a cada uno de dichos platos con otros Libras 4 de pan. Y aora por no haver quedado mas que el plato de las Almas corriente parece deveran darse los 4 Libras á dicho plato de las Almas. Y aunque parece no debe dudarse estar // este Aniversario mandado ó en la fundacion del vinculo de este Ducado de Segorbe ó en el testamento de dicha Serenissima Señora Doña María Anna Reyna de Aragón pero hasta este año 1756 no se halla en esta Santa Yglesia titulo alguno solo se halla en una carta del Excelentísimo Señor Duque de Segorbe su fecha de 9 de noviembre 1683 y otra del Excelentísimo Señor Don Luis Fernandez de Cordova su fecha en 27 de setiembre 1756 en que se manda se pague dicho Aniversario despues de haberse puesto varios reparos paran dichas cartas en este mes y número 217.

Aniversario día 2 de noviembre, por la serenissima Señora Doña María Anna Reyna de Aragon. Paga el Excelentísimo Señor Duque de Segorbe [en margen]».

Sabemos que la Catedral de Segorbe no albergó la tumba real de la reina María de Luna, citada como María Anna en la documentación del XVII, seguramente por una equivocación lógica producida por el paso del tiempo, la desaparición de sus contemporáneos que la amaron y respetaron y el escribir de referencias de sus sucesores en el Cabildo Catedral. Conocemos, por la documentación al respecto, que la Reina María de Luna murió en Vila-real a finales de 1406, llevando su cuerpo a Valencia para la celebración de unas exequias dignas de su rango, erigiéndose una sepultura provisional en el monasterio de San Vicente. Curiosamente, no será hasta finales de 1407 cuando su cuerpo será llevado al Panteón Real del Monasterio de Poblet, pasando por un recorrido prefijado, donde era recordada y honrada en muchas poblaciones del camino. A principios de 1408, con su cuerpo en manos de los cistercienses, ya se celebraban funerales de aniversario en su memoria en principales templos de la Corona.

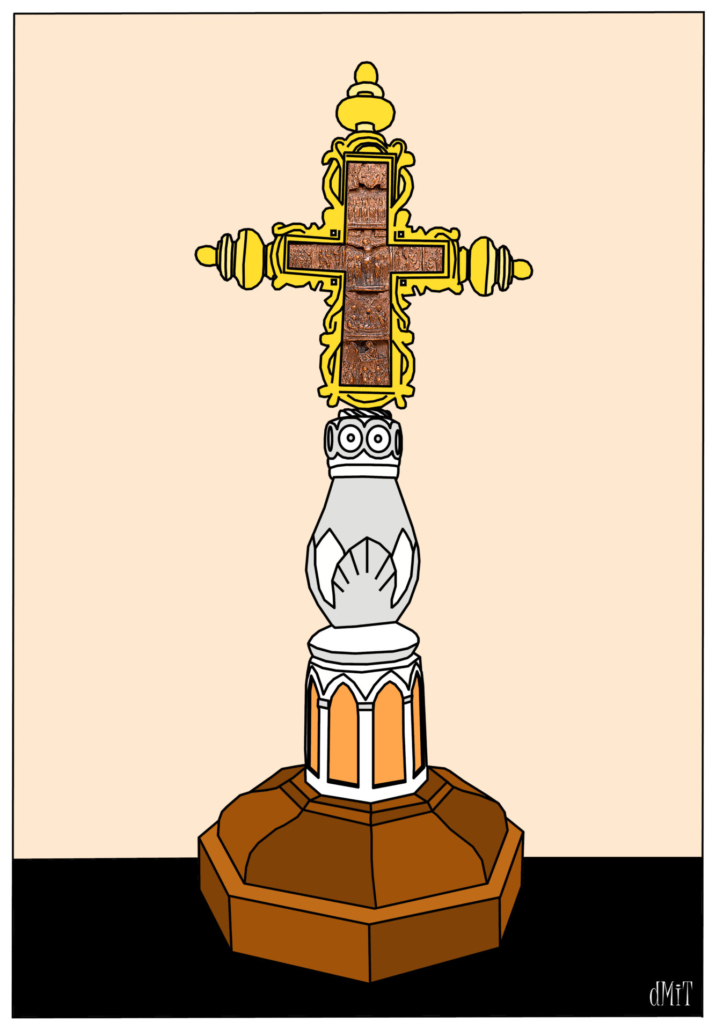

Pese a todo ello, la documentación conservada humildemente aportada en este documento no tiene por qué indicar que en Segorbe estuviera la tumba auténtica ni el cuerpo, sino que, probablemente, se esté hablando en todo momento de una tumba «en efigie», es decir, un “simulacro”, un catafalco o sepulcro de madera pintado y ornamentado con textiles lujosos que recordaba la memoria de la monarca, con su nombre, enseñas y emblemas heráldicos, ante el cual se pudieran celebrar las Misas de aniversarios y responsos. Un caso que no era exclusivo ni único, habiendo testimonios similares en la Corona como, entre otros, el de la Infanta Joana de Foix, la Reina Blanca de Anjou, Brianda de Agout, Leonor de Portugal o Leonor de Sicilia en Calatayud, antes de ser sepultadas en su lugar de descanso definitivo.

«Item, que apprés la vida del senyor rey e de la reyna, seen tenides les dites duenyas menoretes de cantar por ánima de los ditos senyores cada setmana dos missas cantadas conventualment de Requiem, e después de la missa que fagan absolució solemnial sobra un túmulo de fust, con un panyo d’oro o de ceda cubierto; e si la uno será deffuncto, l’otro vivent, non serán /sean\ tenidas de dir sino una missa sollemnial por la manera damunt dita. (Les Menoretes de Calatiud, doc. 867)».

Muchas veces, la espera se debía a la necesidad de acabar la labra del sepulcro en piedra, aguardando el difunto en su destino último en el ataúd de madera, cubierto con paños negros y de alguna tela de oro, como en el caso del rey Martín I. también cabe recordar que, en tiempos bajomedievales, estos traslados de grandes distancias conllevaban un viaje largo y difícil, que no podía realizarse sin el tratamiento previo o embalsamamiento del cadáver, a la espera de poder realizar las exequias definitivas con la pompa y el boato que requería la ocasión.

Por desgracia, esta joya del arte funerario que se conservaba en la Catedral de Segorbe desapareció en 1936. Sin duda una evidencia del recuerdo y respeto a todos los difuntos en la festividad fijada el 1 de noviembre por Gregorio III, fijando la consagración de Bonifacio IV del Panteón de Roma como templo dedicado a la Santísima Virgen y de todos los Mártires, siendo Gregorio IV que extendería esta festividad tan arraigada a toda la Iglesia Universal en el siglo IX. El recuerdo y veneración de todos nuestros difuntos para alcanzar la vida eterna se fue extendiendo durante toda la baja Edad Media. Unas costumbres progresivamente fijadas por los propios reyes en sus pragmáticas y por las diócesis y estamentos eclesiásticos.

Hoy se celebra la 58º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. «#InteligenciaArtificial y sabiduría del corazón: para una comunicación plenamente humana» es el tema que propone

Hoy se celebra la 58º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. «#InteligenciaArtificial y sabiduría del corazón: para una comunicación plenamente humana» es el tema que propone

El Obispo nos exhorta, en su carta semanal, a contemplar a la Virgen e imitarla en su fe, esperanza y caridad, porque ella dirige siempre nuestra mirada hacia Jesús; y nos ofrece y nos lleva a Cristo

El Obispo nos exhorta, en su carta semanal, a contemplar a la Virgen e imitarla en su fe, esperanza y caridad, porque ella dirige siempre nuestra mirada hacia Jesús; y nos ofrece y nos lleva a Cristo

¿Pero… la clase de Reli sirve para algo?

¿Pero… la clase de Reli sirve para algo? Descúbrelo en

Descúbrelo en  apuntaleareli.com

apuntaleareli.com